| 分享到: | 更多 |

很多家长需要启蒙的是教育常识,即如何在孩子的成长上着力,到底该关注什么以及如何给孩子好的教育,而不是被功利的教育观所裹挟。

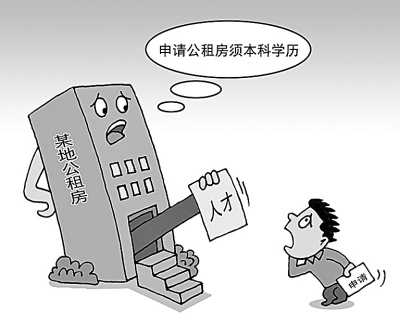

几天前,笔者参加了北京某名校丰台分校家长见面会活动。校方负责人介绍完该分校的施工情况、名校的发展历史、师资力量以及办学业绩后,家长们开始提问。总的来看,家长问得最多的是在附近的高档小区买房后,孩子能否一定在这所名校上小学,6年后能否顺利升入初中部,从其他学校转学过来就读是否可行等很“现实”的问题。

家长关切孩子能否获得名校学位,这种心情可以理解,毕竟投入了不菲资金,除了改善居住条件,更多的还是为了孩子享受优质教育资源。但是,既然是学校领导班子成员与家长初次见面,仅仅关注由区教委而非学校决定的入学资格问题,是不是有点跑题?学校的师资培训、教学模式、学生课外活动等细节就不需要关注?学校办学理念是否与自己的教育观相一致,课程设置是否契合孩子的未来职业规划,不值得一问吗?

其实,此次见面会上家长们的提问与表现,颇能代表时下很多家长的心态。不少家长总以为,只要是名校,不管教育理念如何,一定适合自己的孩子;只要孩子一只脚踏进名校,未来就一定能考上好大学,成为社会精英;只要是名校,就什么都好。比起孩子的兴趣爱好、个性特点和学习能力,孩子能否考得高分,能否考上清华、北大,以及能否出国读名校,才是家长们最为关注的。

好的教育固然多来自名校,但名校并不天然等同于好的教育。如果说好的教育是家校共同努力的结果,那么不好的教育实际上也是家校“合谋”造成的。家长关心什么,看重什么,往往决定着学校提供什么。家长关心分数,学校便全国撒网招聘高考名师,摆开题海战术让学生日日练、月月练,应试之风因此潜滋暗长。如果家长关心孩子的全面发展,注重孩子的兴趣保护和潜能开发,那么学校自然会将重心放在提供更丰富的课程、更具个性化的活动上,引进的师资也势必各怀绝技,各有特色。

从这种角度看,谋求一种有效的沟通机制,并在此基础上围绕办学理念和教学细节进行全面而深入的沟通,才是有味道、有意义的家长见面会。如果家长与学校在促进孩子全面发展方面达成共识,展开颇有诚意的合作,见面会似乎更有价值。如果家长围绕学校办学展开讨论,督促学校坚守科学的教育理念,对学校不良的教育方法予以纠偏,也使见面会提升一个层次。例如,当校长信誓旦旦地表示,学校将完全照搬名校本部的教学方式时,家长们能提出反驳,即师资情况不同,新聘教师在本部学习一年就能使分校像本部一样开出150多门选修课?分校与本部所处地域不同,生源情况亦不一样,照搬名校本部的办学理念,行得通吗?这些疑问与辨析不仅有助于学校反思办学模式,使教育教学更切合本地孩子,也是达成理想教育的途径。

遗憾的是,此种针对学校办学、管理等细节的探讨与交锋没有出现。这在某种程度上反映出,很多家长迫切需要提升自身素质,把关注孩子的目光转向对教育规律的尊重,理清家庭教育与学校教育的关系。而且,学校教育实现全面育人,社会得以根本改善,首先有赖于家庭教育观的转变。有人说,当前我国家庭教育需要一次新的启蒙。事实上,很多家长需要启蒙的是教育常识,即如何在孩子的成长上着力,到底该关注什么以及如何给孩子好的教育,而不是被功利的教育观所裹挟,被看上去高大上的教育口号牵着鼻子走。换而言之,孩子的成长与其说是“拼爹”,不如说是拼“爹的理念”。

好的学校不只是硬件上的尽善尽美,还包括师资队伍、课程设置、办学理念等方面的精益求精。好的教育从来不能从单一的角度来评价,也不能只靠学校一方努力,它离不开家校之间的深度合作,需要家长发挥各自所长,发挥好监督作用。如果家长关注并遵守这些教育常识,家校之间真正形成合力,弱校也会成为名校,进而才会办出引领时代发展的教育。

| 我在我思:拼妈时代,想要平庸谈何容易 2014-06-12 |

| 拼妈时代,想要平庸谈何容易 2014-06-12 |

| 刘建国:别让“献血加分”戕害考试公平 2014-09-26 |

| 学区房价格疯涨亟需釜底抽薪 2014-11-12 |

| 南京日报:别怪孩子攀比 是大人心里作怪 2014-12-17 |

| 里 工:夏令营不是比富拼爹的阵地 2015-07-09 |

| “精致利己主义者”是多方合谋的产物 2015-07-16 |

| “海淀拼娃”也是规则下的选择 2016-03-21 |

| “孩子要学”其实只是家长焦虑 2016-03-25 |

| 请退“熊孩子”同学不如培养小男子汉 2016-06-15 |

京公网安备 11010102002957号 | 中国互联网视听节目服务自律公约

京公网安备 11010102002957号 | 中国互联网视听节目服务自律公约互联网新闻信息服务许可证 (10120170038) | 信息网络传播视听节目许可证(0111630) | 京ICP备11015995号-1 | 联系我们:zgw@workercn.cn

广播电视节目制作经营许可证(广媒)字第185号 | 违法和不良信息举报 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598

Copyright 2008-2022 by www.workercn.cn. all rights reserved